TOP�y�[�W > �j���[�X > �@�����g�s�b�N�X > 2025�N4���@���z���ȃG�l�@�K��������̎葱���g��

2025�N4���@���z���ȃG�l�@�K��������̎葱���g��2024/12/19up

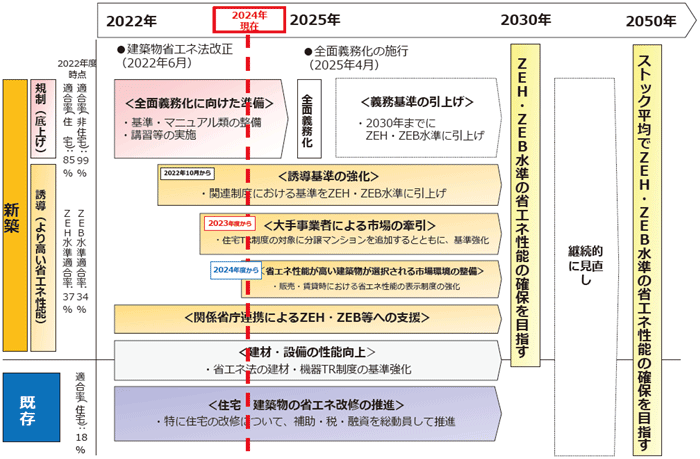

2020�N10���A���̕��j�Ƃ��āu2050�N�J�[�{���j���[�g�����v�̐錾���Ȃ���܂����B�ŏI�G�l���M�[����̖�3�����߂閯������i�Ɩ��E�ƒ땔��j�̊������W�J�����Z��E���z���ɂ����āA�ȃG�l���M�[����E�Y�f���Ɍ��������g�݂̈�w�̏[���E�������s���ł��B 1�D2030�N�܂ł̗���2030�N�܂łɐV�z�����Z��E���z���ɂ���ZEH�EZEB��̐����̏ȃG�l���\���m�ۂ���Ă���ƂƂ��ɁA�V�z�ˌ��Z���6���ɂ����đ��z�����d�ݔ�����������Ă��邱�Ƃ�ڎw���A�Ƃ��Ă��܂��B ①�V�z�Z��FZEH��̏ȃG�l���\�i�����O������эĐ��\�G�l���M�[���������ꎟ�G�l���M�[����ʂ����s�̏ȃG�l��l����20���팸�j�ɓK�������邱�� ②�V�z���z���i��Z��j�FZEB��̏ȃG�l���\�i�Đ��\�G�l���M�[���������ꎟ�G�l���M�[����ʂ����s�̏ȃG�l��l����p�r�ɉ����Ď��̂Ƃ���팸�j�ɓK�������邱��

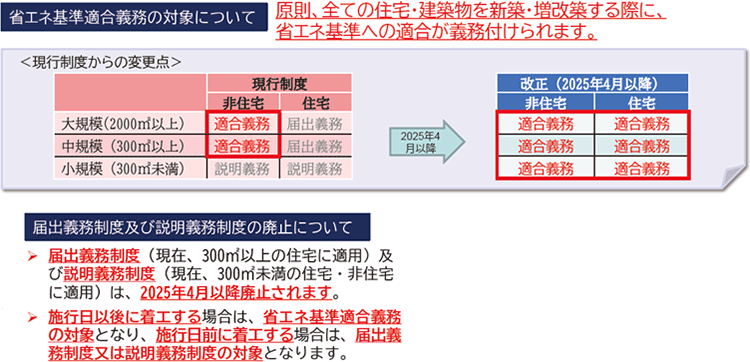

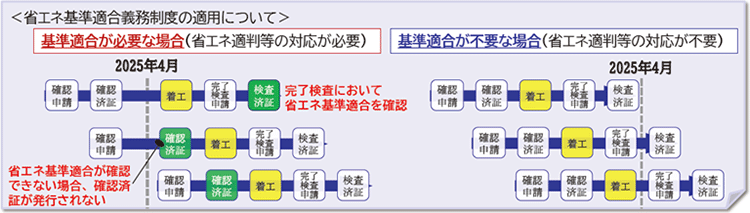

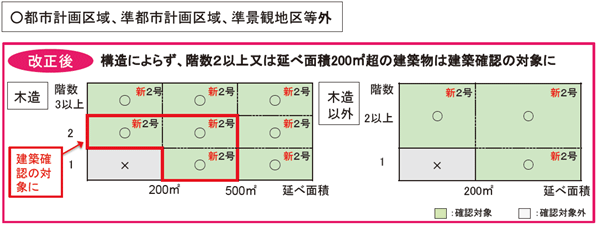

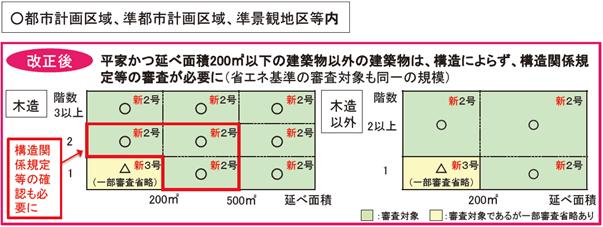

�o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 2�D2025�N4���F���z���ȃG�l�@�K��������̎葱���E�R���̍������J�n2022�N6���Ɍ��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���i����27�N�@����53���B�ȉ��u���z���ȃG�l�@�v�j����������A2025�N4������ȃG�l��K���`���̑Ώۂ��啝�Ɋg�債�܂��B 2025�N�ɂ͌����A���ׂĂ̏Z��E���z����V�z�E�����z����ۂ́u�ȃG�l�K����v���`��������܂��i�K�p���O������܂��j�B����Ɍ��݁A���K�͈ȏ�̏Z��ɓK�p����Ă���͏o�`�����x����я��K�͏Z��E��Z��ɓK�p����Ă��錚�z��ɑ�������`�����x�́A�ȃG�l��K���`�����x�J�n�ȍ~�i2025�N4���ȍ~�j�͔p�~����܂��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 3�D�ȃG�l��K���`�����x�̓K�p�J�n�����ȃG�l��K���`�����x��2025�N4���i�ߘa7�N4���j�ȍ~�ɍH���ɒ��肷����̂���K�p����܂��B  �m�F�\����\�����āA2025�N3�������܂łɊm�F�Ϗ̌�t���āA4���ȍ~�ɒ��H����ꍇ�͊����������ɏȃG�l��K�����m�F����K�v������܂��̂ŁA���������܂łɏȃG�l�K�����Ē����K�v������܂��B�ȃG�l��ւ̓K�����m�F�ł��Ȃ��ꍇ�A�����Ϗ����s����܂���B �܂��m�F�\����\���������̂́A2025�N3�������܂Ŋm�F�Ϗ̌�t�����Ȃ������ꍇ�A4��1���ȍ~���ȃG�l�K�����ŏȃG�l��K�����m�F�ł��Ȃ���A�m�F�Ϗ���t�ł��܂����̂ŁA�����ӂ��������B �m�F�\������m�F�Ϗ̌�t�܂łɂ͈��̐R�����Ԃ��K�v�ł��B���̂��߁A2025�N4���O�̒��H��\�肷��ꍇ�́A�]�T�������Č��z�m�F�\�������Ă��������B �ȃG�l��ւ̓K�����m�F���邽�߂ɂ́A�V3�����z���������A�G�l���M�[����\�K��������i�ȃG�l�K���j����K�v������܂��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 4�D���z���ȃG�l�@�K��������K�p�̏��O�ȃG�l��ւ̓K�����R���̓K�p���O�͈ȉ��ɂȂ�܂��B ①10�u�ȉ��̐V�z�E�����z ②������L���Ȃ����Ƃ܂��͍����J������L���邱�Ƃɂ���C���a�ݔ���݂���K�v���Ȃ����� ③���j�I�������A�������� ④���}�����z���A�����z���A�����s�ꓙ 4-1�D�V3�����z���Ƃ��s�s�v����E���s�s�v����̊O�̌��z���ŁA���z�m�F�̑ΏۊO�̌��z���i��12�������j  �s�s�v����E���s�s�v����̓��̌��z���ŁA���z��@�ɂ�����R���E�����ȗ��̑Ώۂł��錚�z���i��11���2�������j���A���z�m���v�E�H���ė����s�������z���i��������200�u�ȉ��j  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 4-2�D�ȃG�l�K�����s�����Ƃ���r�I�e�Ղȓ��茚�z�s�ׂƂ� �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 4-3�D�ȃG�l�K���������v���Ȃ��d�l��d�l���p����ȂǁA�R������r�I�e�Ղȏꍇ�ɂ���2022�N11���Ɋ�̌�����������܂����B

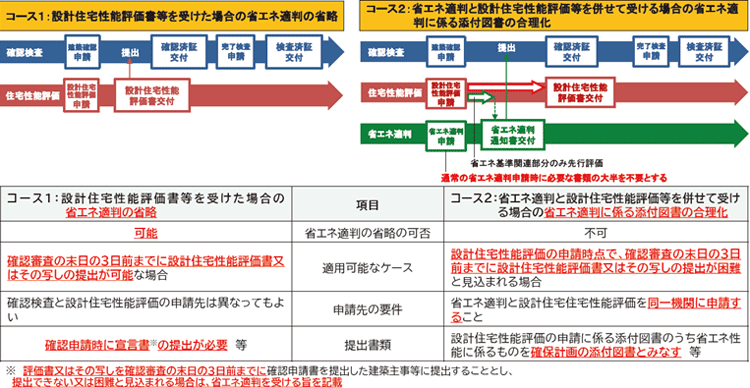

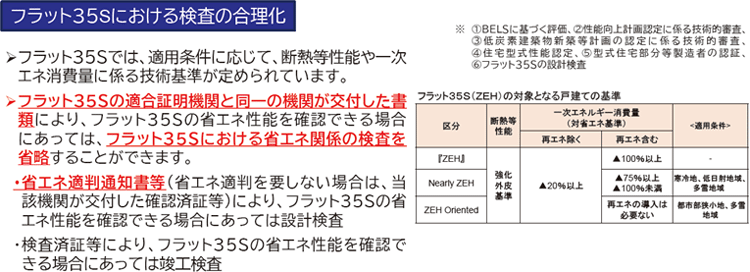

�o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 4-4�D�v�Z��\�]�����A�����D�ǏZ��z���v��̔F��܂��͒����g�p�\�����̊m�F���̊��p�ȃG�l�K���@�ւ̐R�����S�y���̂��߁A�v�Z��\�]�����������p�����ꍇ�̏ȃG�l�K���̐R�������������Ă��܂��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 4-5�D�t���b�g35S��BELS���̏ꍇ�̐R���̍������ɂ����ȃG�l�K���@�ւ��A����̌��z�s�ׂɂ��ďȃG�l�K������ѕ]���������s���ꍇ�A�@�֓��Œ����̏�ŁA�����I�ɏȃG�l�K�����s�����Ƃ��\�ł��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 5�D�ȃG�l��ւ̓K���R���̗���

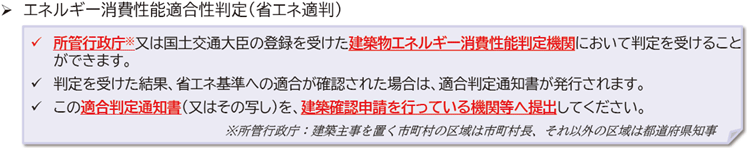

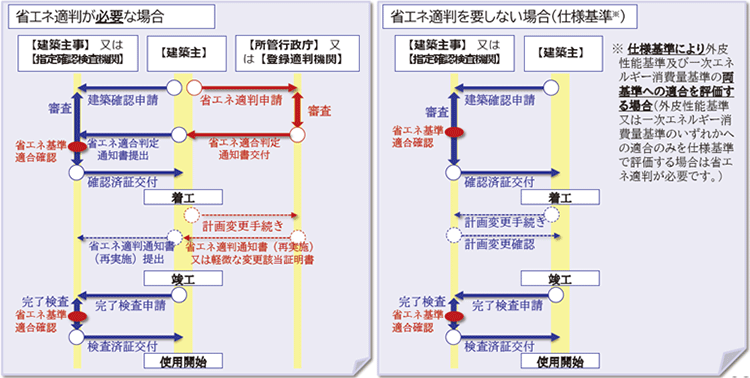

�ȃG�l�K�������肪�K�v�ȏꍇ�ƁA�����v���Ȃ��ꍇ�ŁA�R���̗��ꂪ�قȂ�܂��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 5-1�D�ȃG�l���\�̕]�����@

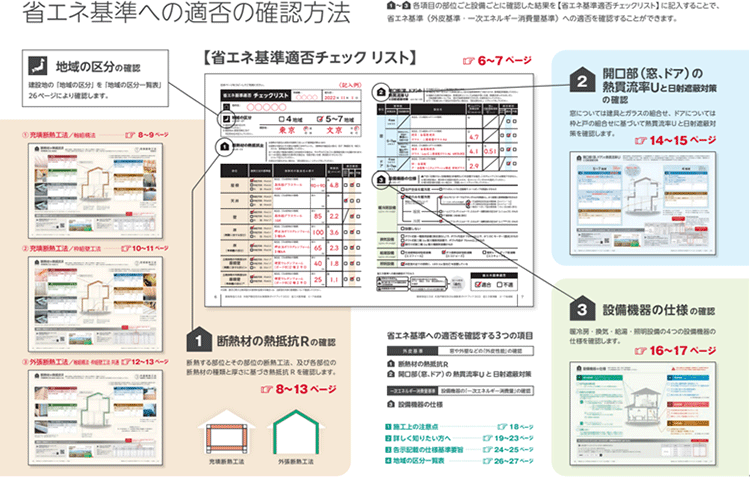

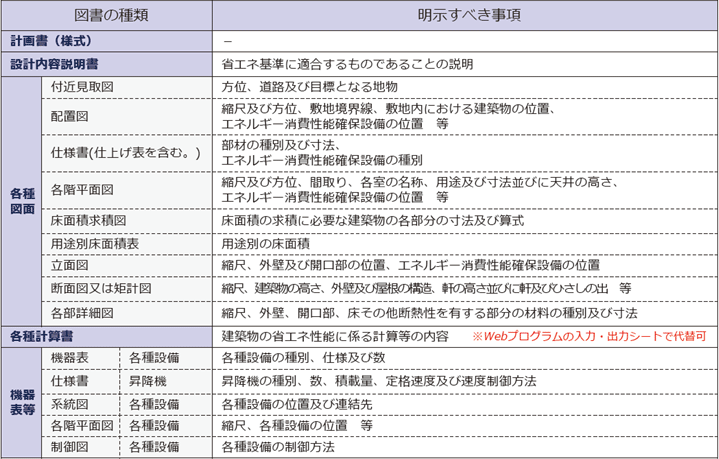

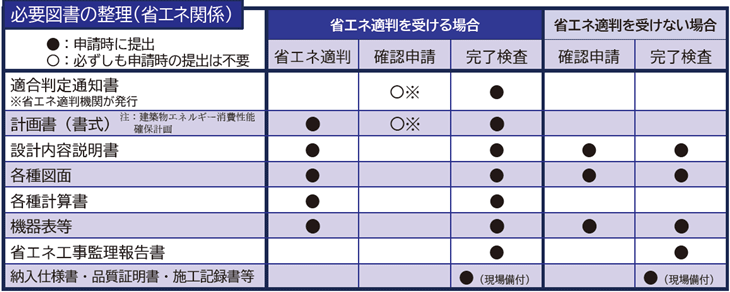

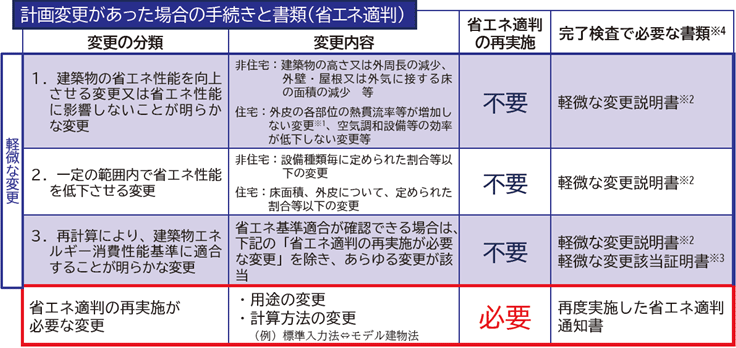

�ȃG�l���\�̕]�����@�́A�u�d�l�(�Z��̂�)�v�ƁuWEB�v���O�����v�u�O�琫�\�̌v�Z�v���O�����i�Z��p�j�v���p�ӂ���Ă��܂��B ![�C���[�W�摜�F�ȃG�l���\�̕]�����@�Ɠ���](/news/images/img_241219_12.png) �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 5-2�D�ȃG�l�K���ɕK�v�Ȑ}���ȃG�l�K�����邽�߂ɂ́A�ȉ��̐v�}���̒�o���K�v�ł��B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 5-3�D�ȃG�l�K���̐\���A���z�m�F�\���i��o�}���j�ȃG�l�K�����Ă���ꍇ�́A�ȃG�l�K���@�ւ��甭�s�����ȃG�l�K���ʒm�������z�m�F�\�����s���Ă��錚�z�厖���ɒ�o���Ă��������B�d�l��ɂ��ȃG�l���\��]�����Ă���ꍇ�́A�O��̎d�l��ȃG�l�ɌW��ݔ��@�퓙�̏����L�ڂ����v�}�������z�m�F�\���}���Ɋ܂߂Ă��������B  �o�T�F���y��ʏȁu���z��@�E���z���ȃG�l�@�@�����@���x�������� �ߘa6�N9���v 5-4�D�v��ύX�葱���ƕK�v���ށi�ȃG�l�K���W�j�ȃG�l�K���\�����s������A���������܂ł̊ԂɌv��ɕύX���������ꍇ�́A�ȃG�l�K���̍Ď��{�܂��͌y���ύX�葱�����s�����Ƃ��K�v�ł��B  ��1 �O��e���ʂ̖ʐς��ς��Ȃ��ꍇ�Ɍ���B ��2 �ύX���e�̊T�v���L�ڂ��A����������Y�t�B ��3 �Čv�Z������������ȃG�l��ɓK�����邱�Ƃ��m�F�����ؖ����B���Ǎs�����܂��͏ȃG�l�K���@�ւ����s����B ��4 ���������ł́A���z�m�F��ȃG�l�K���ɗv�����}�����̒�o���K�v�B �Čv�Z�ɂ��A���z���G�l���M�[����\��ɓK�����邱�Ƃ����炩�ȕύX�i���[�gC�j�Łu�y���ȕύX�Y���ؖ����v���K�v�ɂȂ����ꍇ�A�ĐR���ƂȂ�A�R���萔�����������܂��B�����ӂ��������B �o�T�F |