�ȃG�l�K�����\�����ށi�v�揑�̏������A�v���e��������v�Z���A�v�}���̖����������j

�X�V���F2023/7/20

��2019/4/17�Ɍ��J�����L�����ĕҏW���Ă��܂�

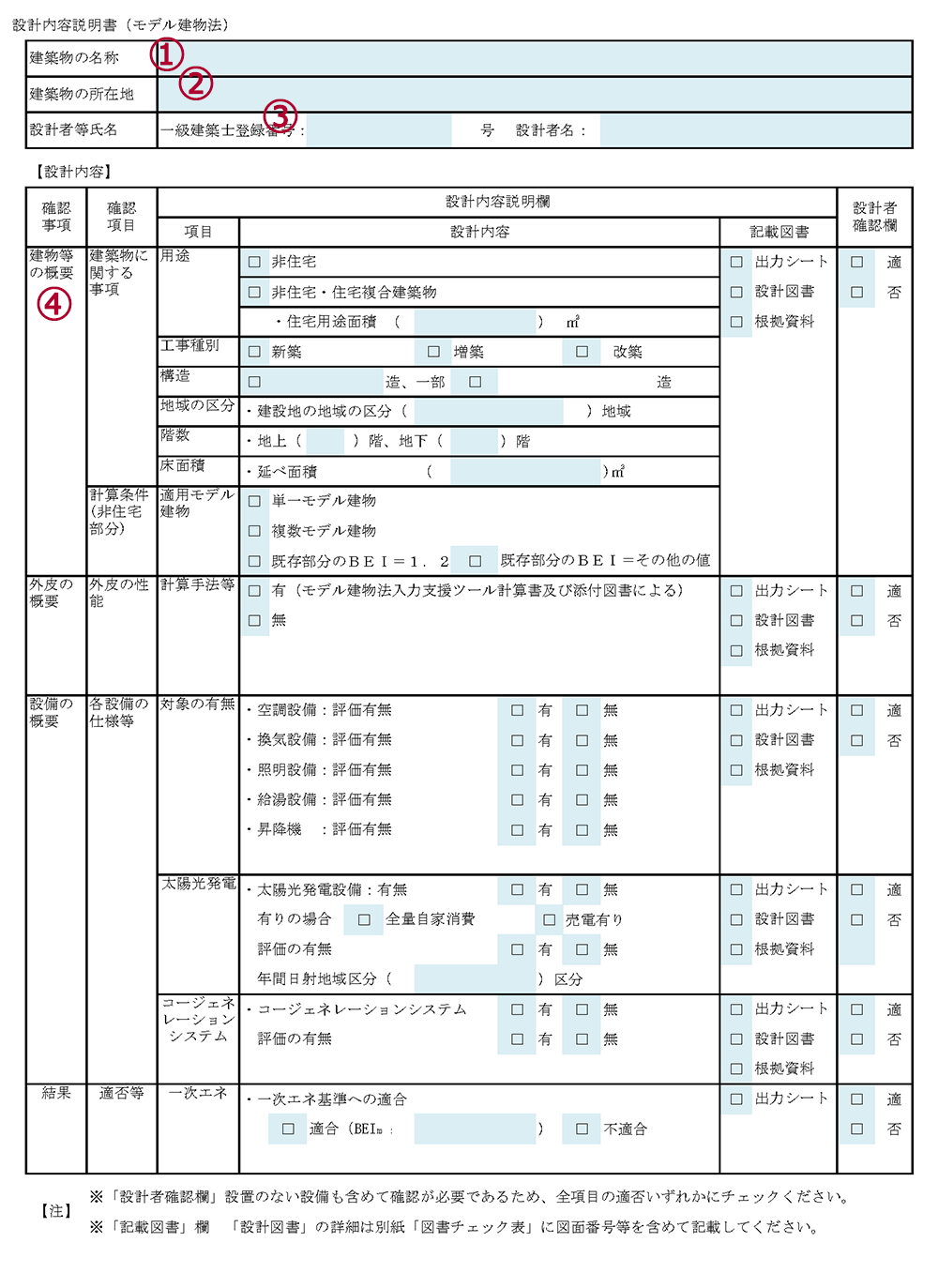

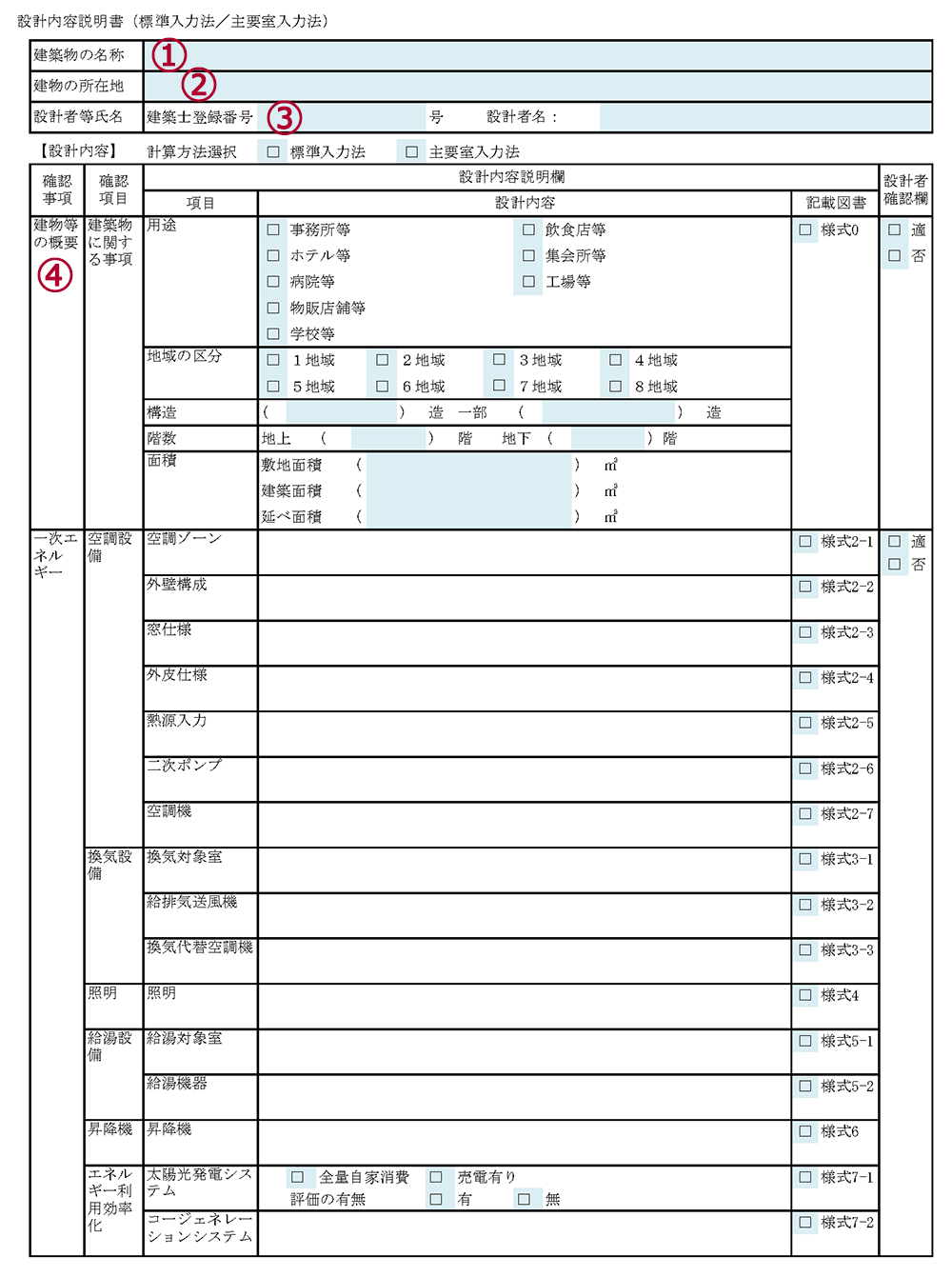

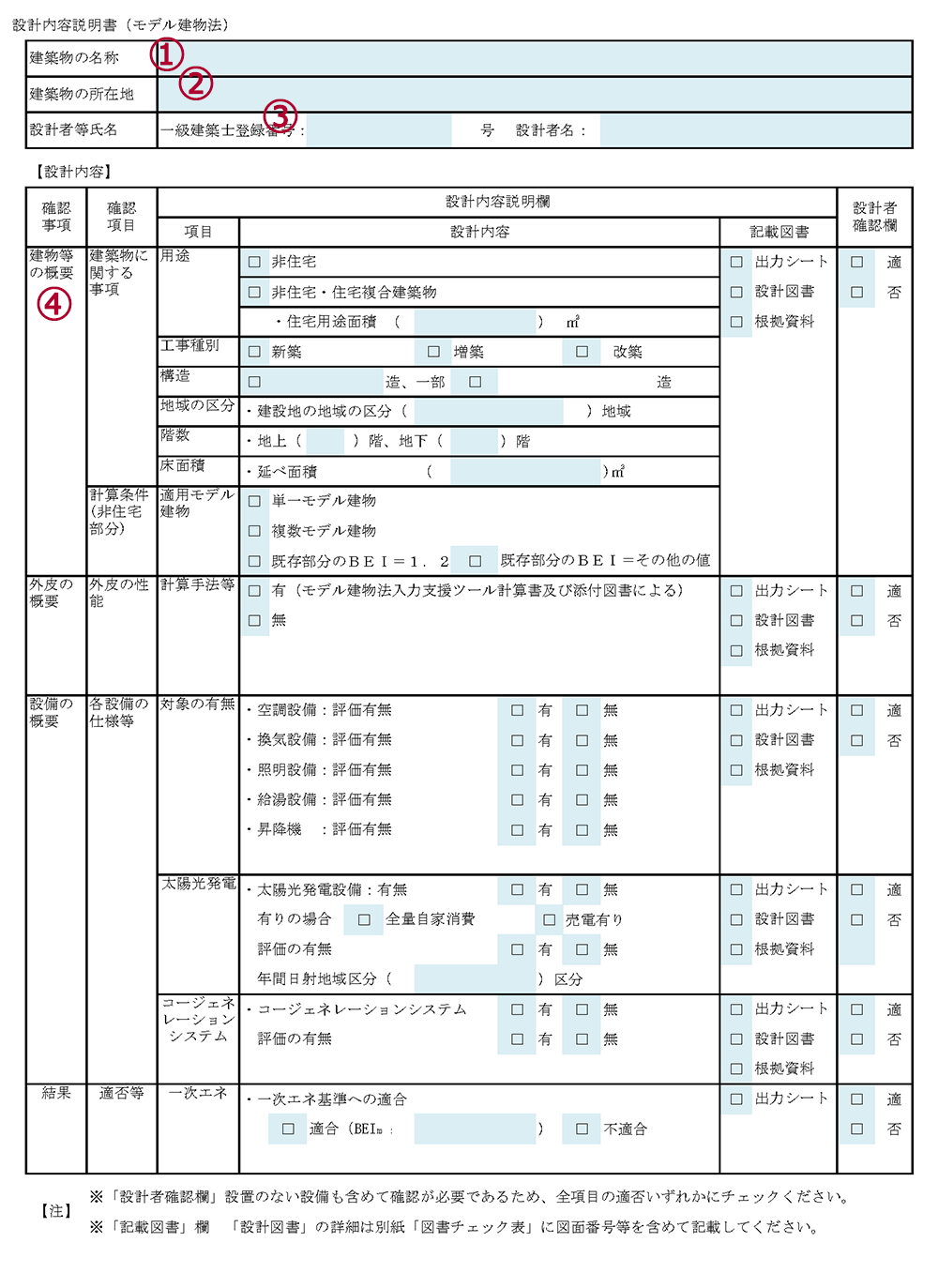

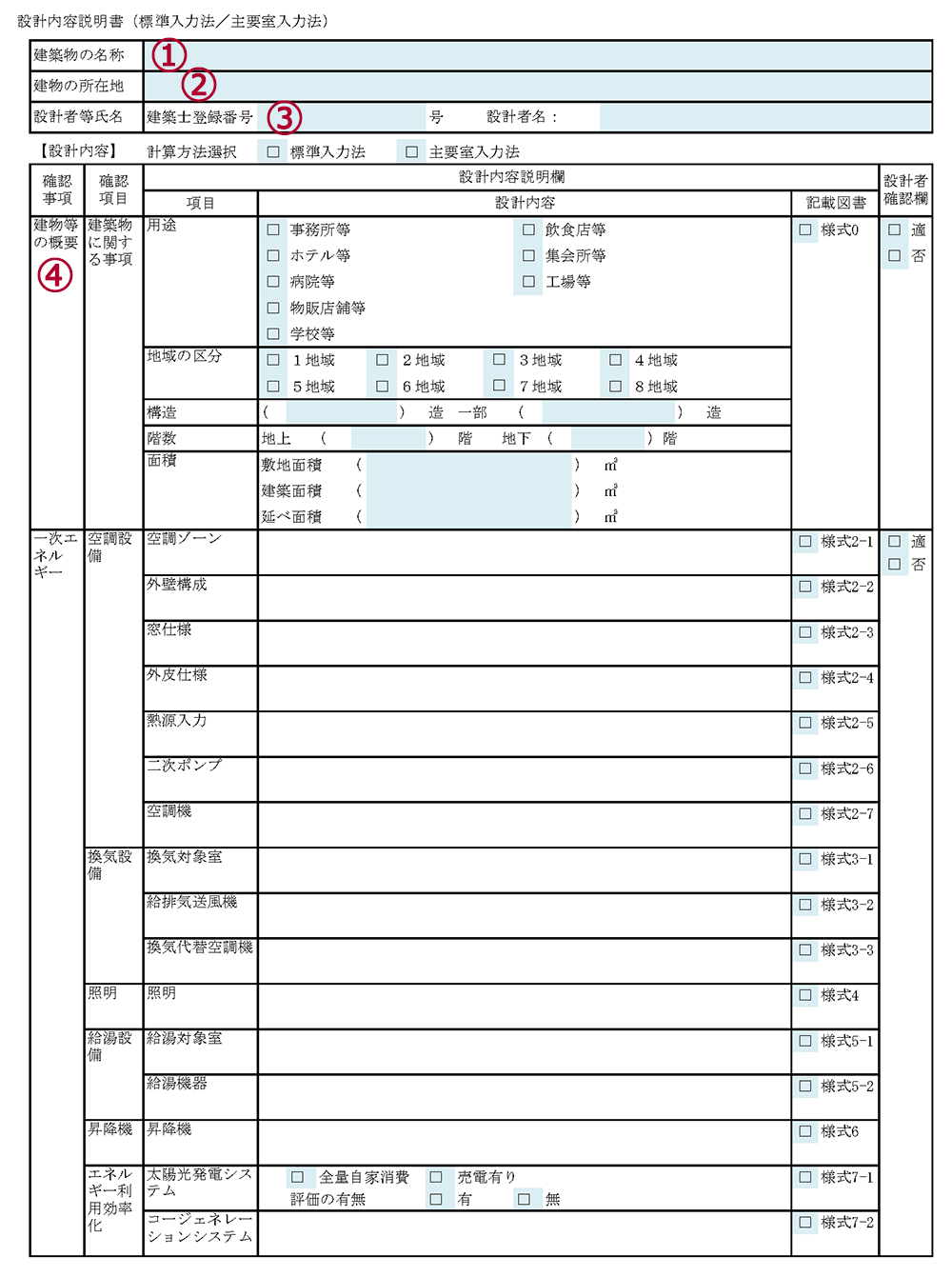

�u���z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���i����27�N�@����53��/�ŏI�����ߘa4�N6��17���@����69���j�v�i�ȉ��u���z���ȃG�l�@�v�j�ɂ�����K���[�u�i�K���`���i�K��������j����ѓ͏o�j�̂����A�K���`���i�K��������j�ɂ�����\���}���ɂ��Đ������܂��B

���z���ȃG�l�@�̊T�v

�K���`���i�ȃG�l�K��������j�̑ΏۂƂȂ錚�z�����ȃG�l��ɓK�����Ă��邱�Ƃ�S�ۂ��邽�߁A���z��͏��Ǎs�����܂��͓o�^�ȃG�l����@�ւɌ��z���G�l���M�[����\�m�یv��i�ȉ��u�ȃG�l�v��v�j���o���A���z���G�l���M�[����\�K��������i�ȉ��u�ȃG�l�K���v�j���A�ȃG�l��ɓK�����Ă���|�̒ʒm���i�K������ʒm���j�̌�t���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B

�ȃG�l�v��ɕK�v�Ȑ}���̕�������e�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�ȃG�l�K���ɂ�����v�揑�A�ύX�v�揑�A�y���Y���ؖ��\�����͂��ꂼ��i���ʁj���قȂ�A����ȍ~�̏����͊�{�I�ɓ����ł��B�������A�y���ύX�Y���ؖ��\�����ł́i��Z�ʁj����сi�掵�ʁj������܂���B

���R�����ł͌v�掞�A�y���Y���ؖ��\��������ѕύX�v�掞�̌v�揑�͋��ʂŁu�ȃG�l�v�揑�v�Ƃ��āA���z�m�F�\���ɂ�����\��������ьv��ύX���̌v�揑�͋��ʂŁu�m�F�\�������v�Ƃ��Đ������܂��B

㋐�K�v�����F���{�{���{�@2��

�����Ђɒ�o���������ꍇ�͍T�{�̒�o�����肢����ꍇ������܂��B

㋑�v�揑

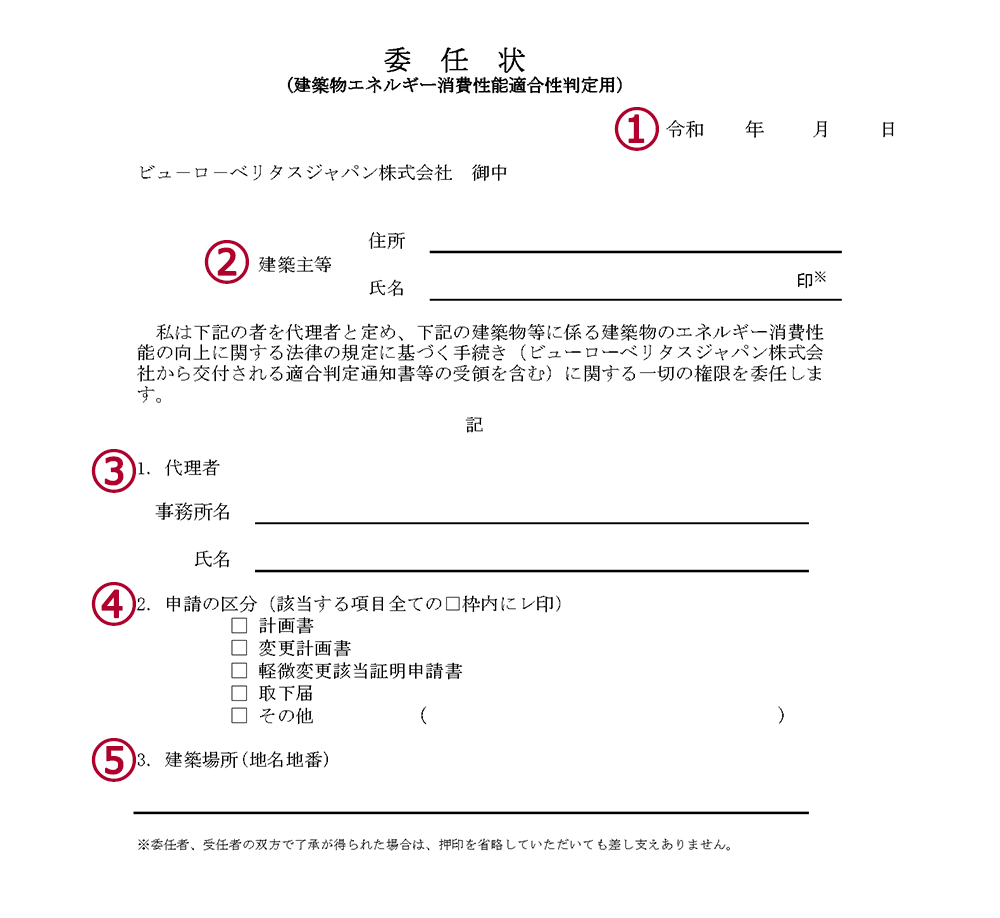

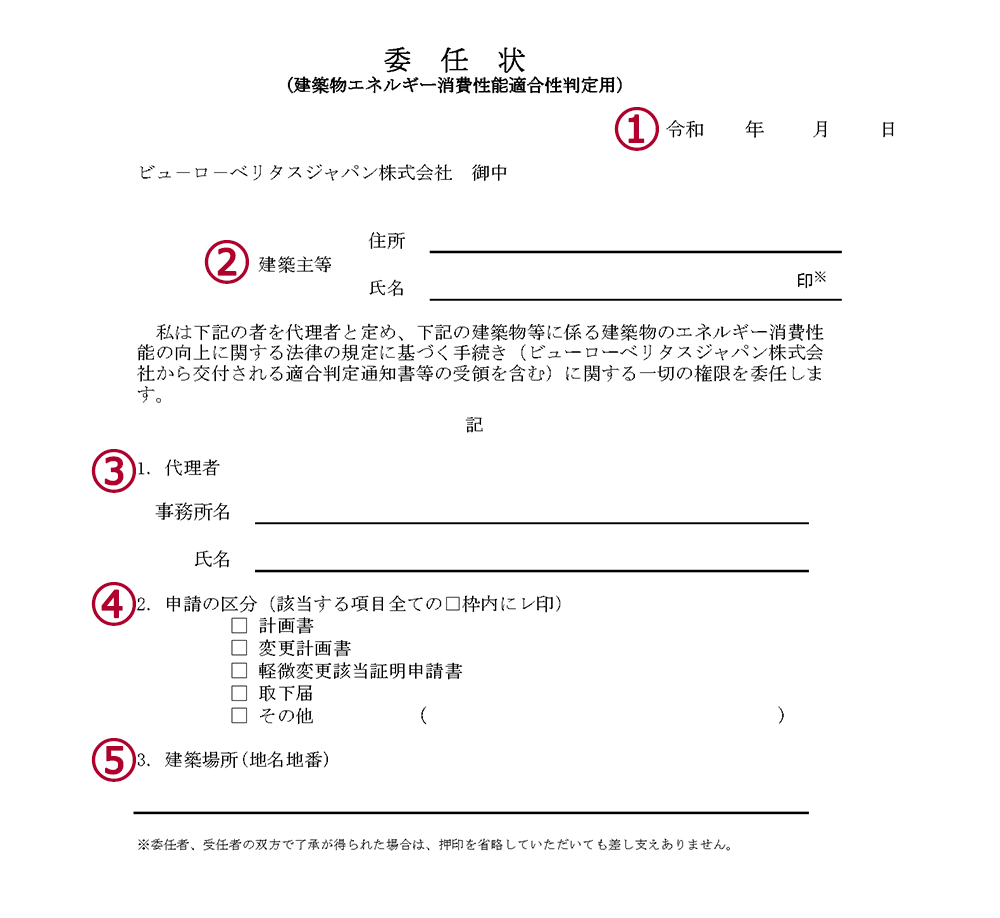

- �� �ϔC���i�e�葱�������z��ȊO���s���ꍇ�ɕK�v�j

-

�ϔC��́A�ϔC�N�����A�ϔC�ҁi�ϔC����l�j�ƂȂ錚�z�哙�A��C�ҁi�ϔC�����l�A�㗝�ҁj�ƂȂ錚�z�m�܂��͍s�����m�A�ϔC������e�i�葱���̖@����Ɩ��̓��e�j�A���z�ꏊ�������鍀�ڂł��B

���茚�z���̊�K���͌��z���ȃG�l�@��11���Ō��z��ɉۂ���ꂽ�`���ƂȂ�܂��̂ŁA���z��͋K���[�u�ɌW��Ɩ����s��Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���z�m�F�����Ɠ��l�Ɍ��z�m�@��21������эs�����m�@��1����3��茚�z�m�ƍs�����m�͎葱���̑㗝�Ɩ����s���܂��B���̂Ƃ��A���z��͌��z�m�܂��͍s�����m�̂����ꂩ�ɖ@����K�v�ȋƖ����ϔC���A�葱�����s�����邱�Ƃ��ł��܂����A���̈ϔC�������e�������ϔC����o����K�v������܂��B��ʓI�ɈϔC�����͌��z�m�ƂȂ�ꍇ���قƂ�ǂŁA���̌��z�m�͑㗝�҂Ƃ��������ɂȂ�A�v�揑�i���ʁj�y2.�㗝�ҁz�ɋL�ڂ���܂��B

�@���s�ׂɂ�����ϔC�͖��@��643���ŋK�肳��܂����A���̏������ɂ��Ă͋K�肳��Ă��܂���B�������A�ϔC��͔����ϔC��Ō�����ϔC���e�̉��ςȂǁA���̈ϔC���e������ɕς����Ă��܂��������Ă��܂��B�ϔC��̌�L���������܂߂������̕��@�́A�ϔC�ҁi���z�哙�j�Ǝ�C�ҁi�㗝�ҁj�Ԃőł����킹�̂����őΉ������������Ƃ��]�܂����ł��B

①�u�N�����v�͈ϔC���������L�ڂ��܂��B

②�u���z�哙�v�͈ϔC�҂̏Z���������L�ڂ��鍀�ڂŁA�m�F�\�����i���ʁj����яȃG�l�v�揑�i���ʁj�́y1.���z��z�Ɛ������Ȃ���Ȃ�܂���B

③�u1. �㗝�ҁv�͎�C�҂̎������L�ڂ��鍀�ڂŁA�ȃG�l�v�揑�i���ʁj�́y2.�㗝�ҁz�Ɛ������Ȃ���Ȃ�܂���B

④�u2. �\���̋敪�i�Y�����鍀�ڑS�Ắ��g���Ƀ���j�v�͈ϔC�҂���C�҂ɈϔC������e���L�ڂ��܂��B�ϔC�������m�F���邽�߁A���@�ւł́u���z���ȃG�l�@�̋K��v�ɂ��葱���ł��邱�Ƃ̖��L�����肢���Ă��܂��B

⑤�u3. ���z�ꏊ�i�n���n�ԁj�v�͊m�F�\�����i��O�ʁj����яȃG�l�v�揑�i��O�ʁj�y1.�n���n�ԁz�Ɛ������Ȃ���Ȃ�܂���B���̋L�ڂ͓s���{�����ȗ������ɋL�ڂ��Ă��������B

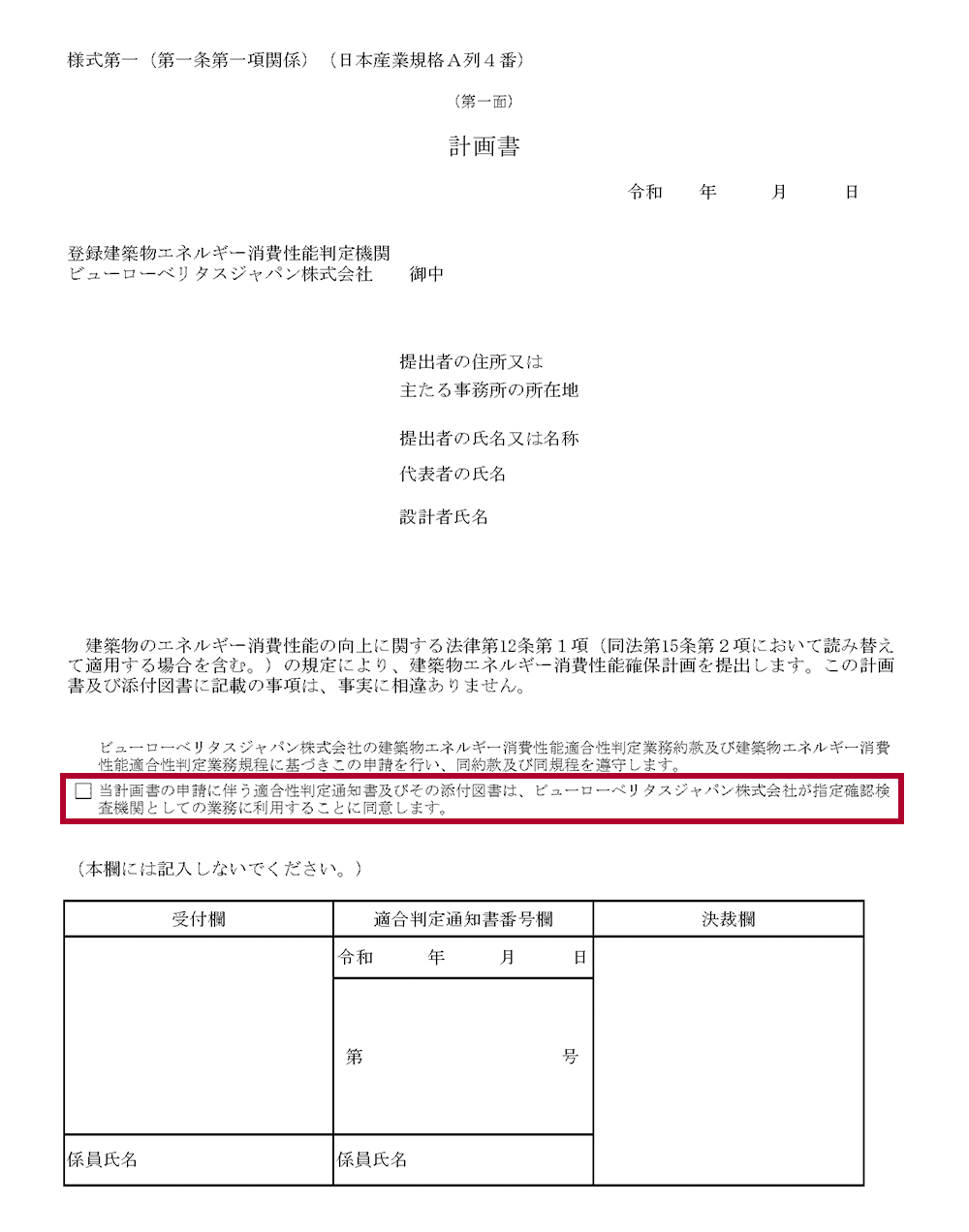

- �� �v�揑�i�ȉ��u�ȃG�l�v�揑�v�j

-

�ȃG�l�v�揑�͊m�F�\�������Ɗ֘A���鍀�ڂ������A���̑����̐����������߂��܂��B�ȃG�l�v�揑�͓Y�t�̐v�}�����ւ̖����Ɛ����������߂��܂��B�ȃG�l�v�揑�����ł͂Ȃ��A�ϔC���v���e�������ɂ����ʂ��邱�Ƃł����A��������n���n�Ԃ�e�Z���͓s���{������ȗ����邱�ƂȂ��L�ڂ��Ă��������B

- �i���ʁj

-

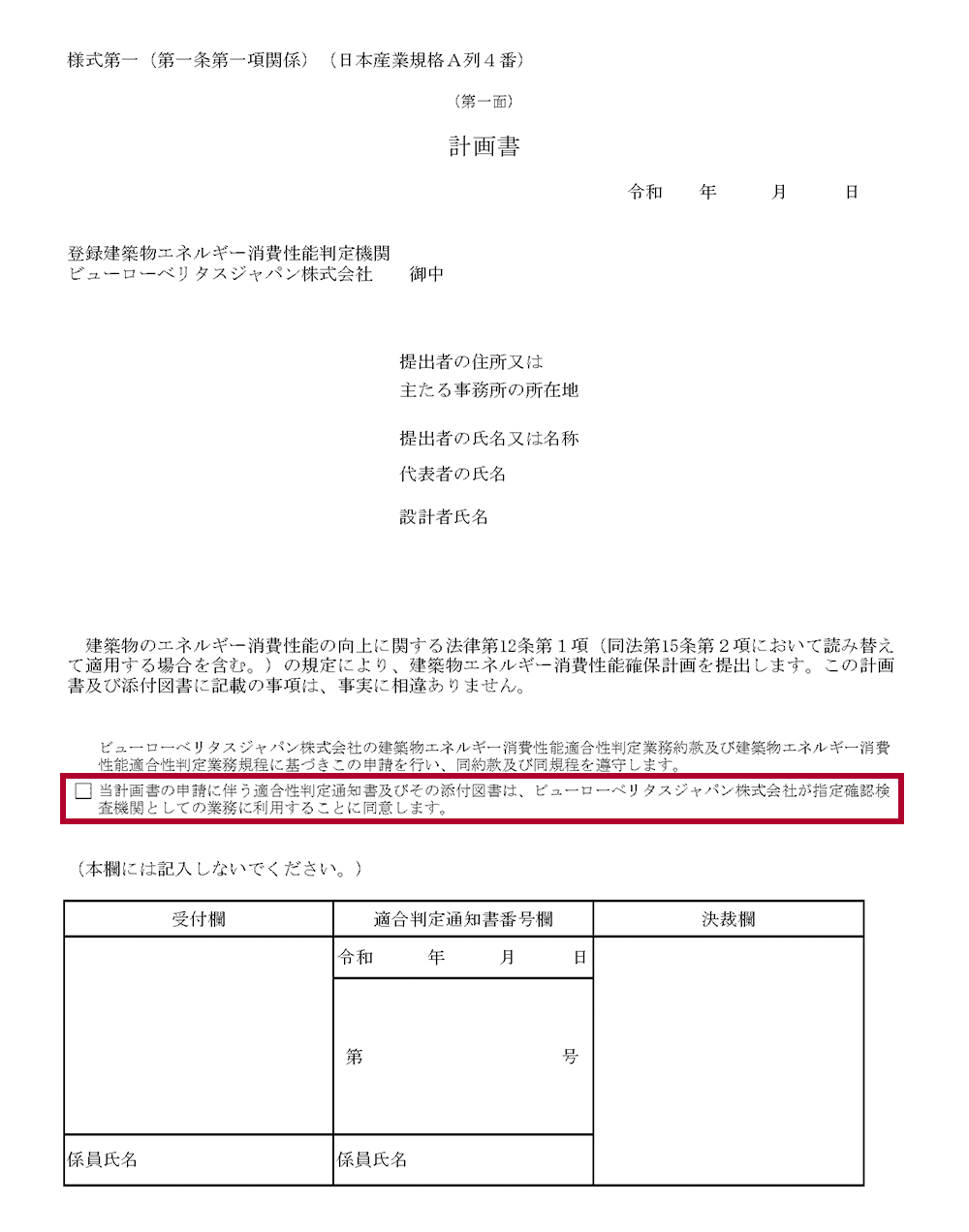

��o�N�����A��o�ҁA�v�҂��L�ڂ��A�\���您��ыK���̑ΏۂƂȂ�@���̖������鍀�ڂł��B

���������ɂ��Ă͌��z���ȃG�l�@�ł͋K��͂���܂��A���z��@�W�K��ɊY�����邽�߁A���z�m�F�����ɂ����銮�������ɂ����ďȃG�l�v��̓��e����������܂��B

�ȃG�l�K���̐\����́A���Ǎs�����܂��͓o�^�ȃG�l����@�ւƂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���������͌��z�厖�܂��͎w��m�F�����@�ւƂȂ�܂��B����Ċ��������\�����ɂ́A���z�厖�܂��͎w��m�F�����@�ւɏȃG�l�K���ɗv����}������я��ނ̂����A��̓I�ȏȃG�l�[�u���������ꂽ�}�����i�v�}���⍪�������Ȃǁj���o����K�v������܂��B

�������A�u���z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̎{�s�ɂ��āi�Z�p�I�����j�i����29�N3��15���t���Z����215���j�v2.(3)�@���A�����������s�����z�厖�܂��͎w��m�F�����@�ւƏȃG�l�K�����s�����Ǎs�����܂��͓o�^�ȃG�l����@�ւ�����̉�Г��ł���ꍇ�́A�\���҂��܂߂��W�ҊԂŎ��O�ɒ������s���A�ȃG�l�K���ɗv�����}���������������ŗ��p�ł���悤�ɂȂ�܂��B

�r���[���[�x���^�X�Ɍ��z�m�F�������ȃG�l�K�����\���A�Ȃ������ӂ���ꍇ�A�i���ʁj�ɂ���`�F�b�N���Ƀ`�F�b�N�����Ă���������A�����������ɕʓr�}�����o�����Ԃ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B

- �i���ʁj

-

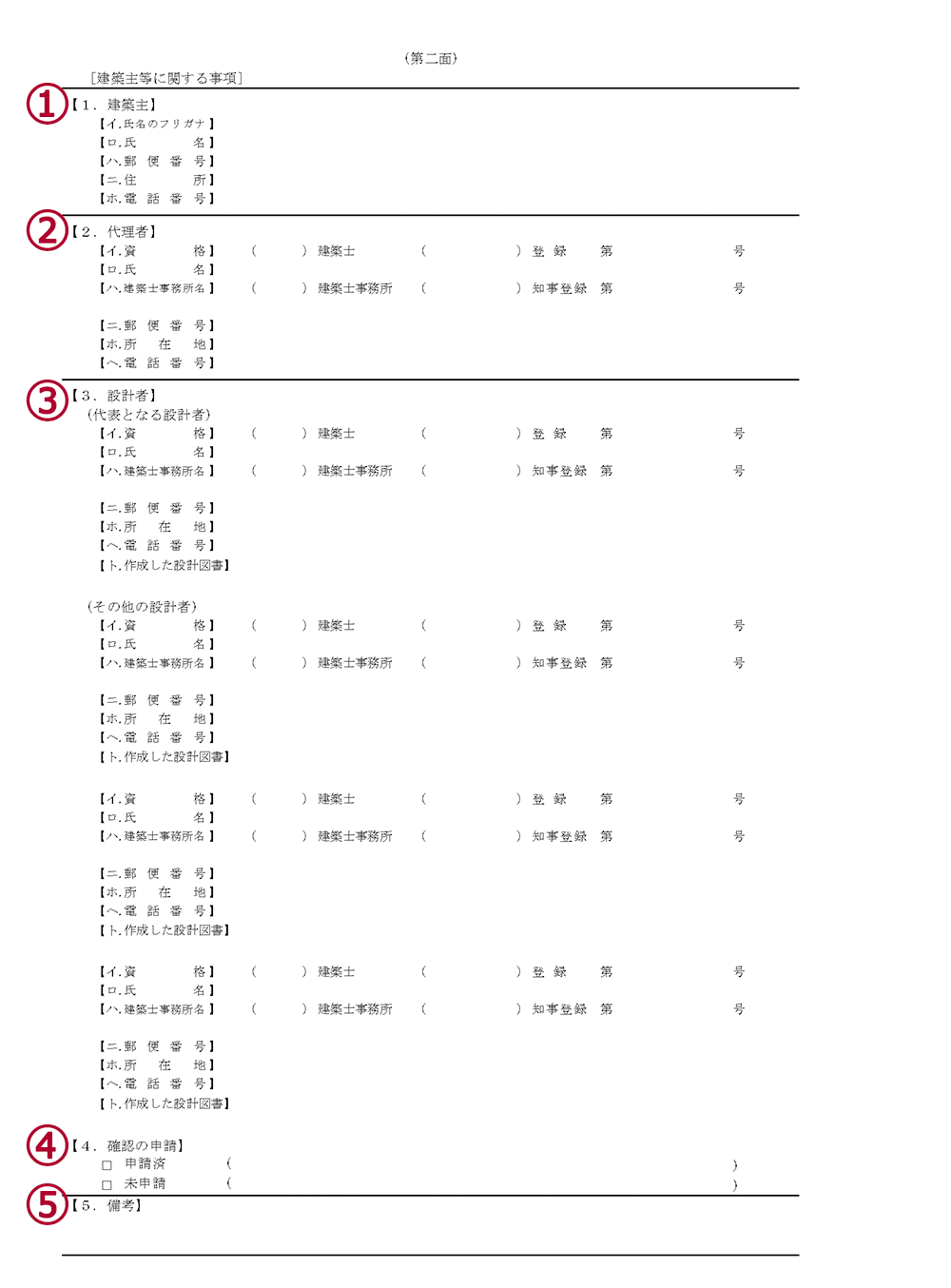

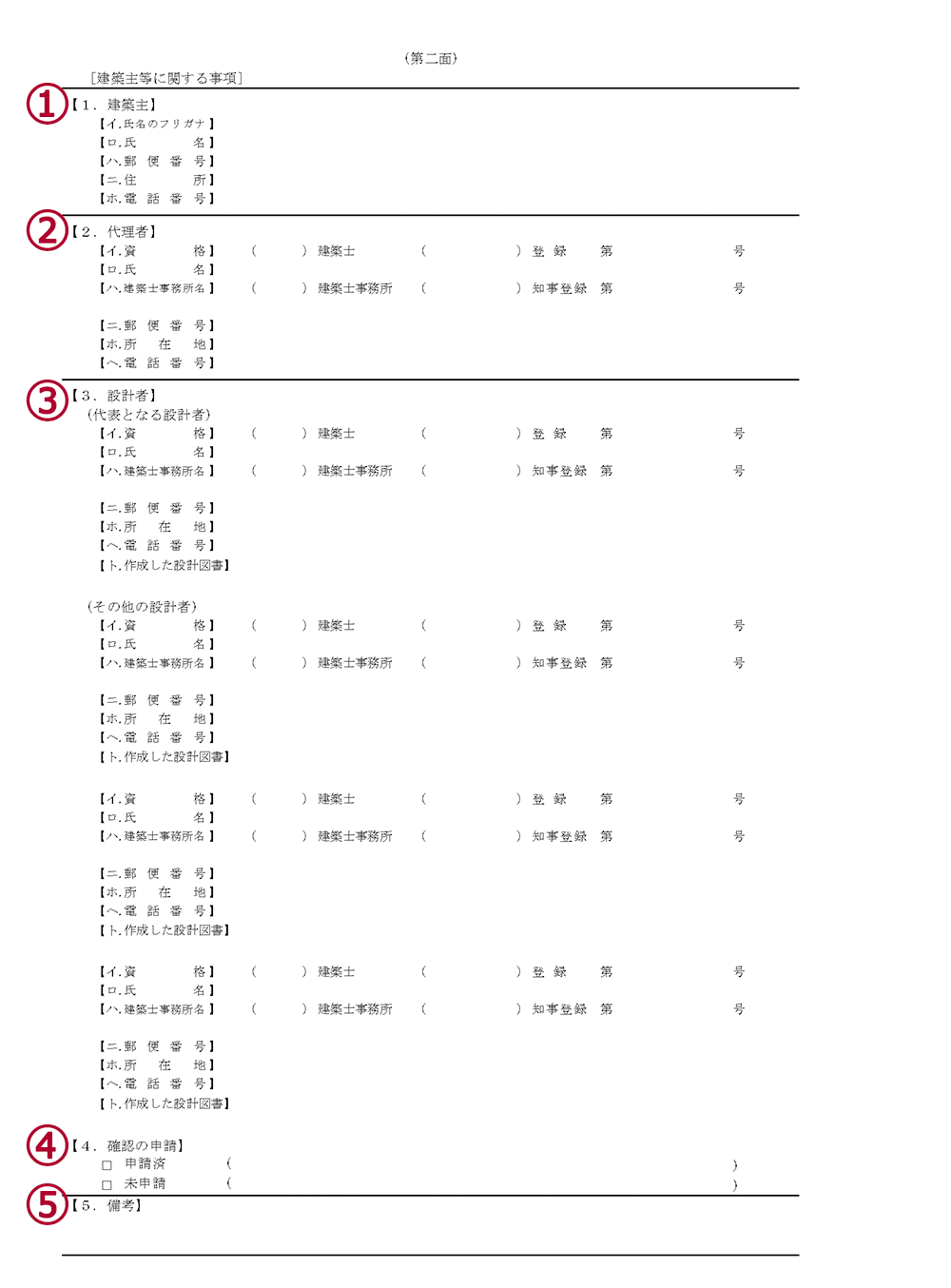

���z��A�㗝�ҁA�v�ҁA�m�F�\���̏A�������̂��L�ڂ��鍀�ڂł��B

①�y1.���z��z�͊m�F�\�������Ɠ��l�ɂȂ�܂��B

②�y2.�㗝�ҁz�͌��z�傩�猚�z�m�F�����Ƃ͕ʂɈϔC����̂ŁA�m�F�\�������ƈ�v����K�v�͂���܂���B

③�y3.�v�ҁz�͏ȃG�l�K���ŕK�v�ƂȂ�}���ɌW��v�҂̂L�ڂ��K�v�ƂȂ�܂��B�\���}����э\���v�Z���A�\����ݔ��̖@�K���Ȃǂ͌��z���ȃG�l�@�ł͕s�v�̂��߁A�L�ڂ���K�v�͂���܂���B�i��\�ƂȂ�v�ҁj�́y�g.�쐬�����v�}���z�͐v���e�������A�x���c�[���v�Z���ʂȂLjӏ��}�ȊO�̐}�����܂܂�邽�߁A�u�\���}���ꎮ�v�ȂǂƋL�ڂ��Ă���肠��܂���B�Ȃ��A�i��\�ƂȂ�v�ҁj�́y�g.�쐬�����v�}���z�̋L�ړ��e�́A���Ǎs�����܂��͓o�^�ȃG�l����@�ւɂ���ċ��߂���e���قȂ�ꍇ������܂��B

④�y4.�m�F�̐\���z�͐\�������A�܂��͐\���������܂ފm�F�\��������\���ς����\�������L�ڂ��鍀�ڂł��B�\���ρi��t�ς݁j�▢�\���̂ǂ���̏ꍇ�ɂ����Ă��i�J�b�R���j�ɐ\����@�֖�����т��̏��ݒn�i�s���{���{�s�����於�j���L�ڂ��K�v�ł��B���ɁA���ЂȂǕ����̎��������L��ꍇ�A�����ꂩ�̎������������ł���悤�ɋL�ڂ��Ă��������B

⑤�y5.���l�z�͕������̂��L�ڂ��Ă��������B1�~�n�ɕ����������z����ꍇ�͕������̖����ɓ����̂�lj����A�\���������ł���悤�ɖ������������B

- �i��O�ʁj

-

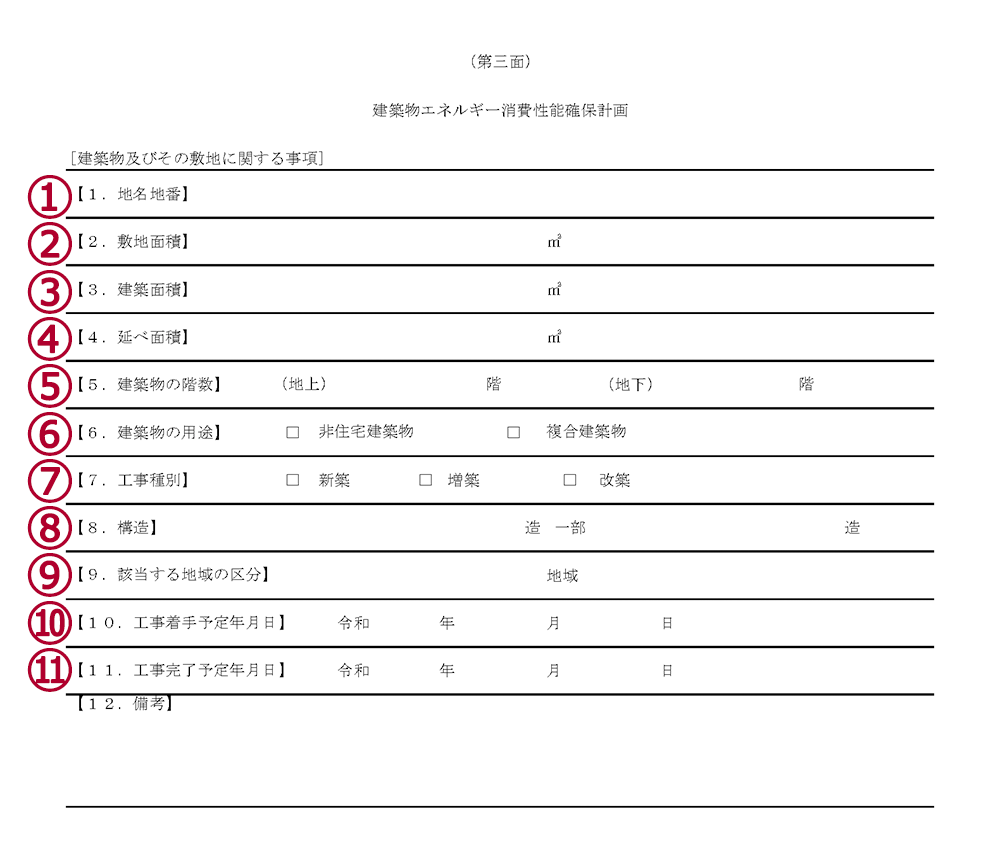

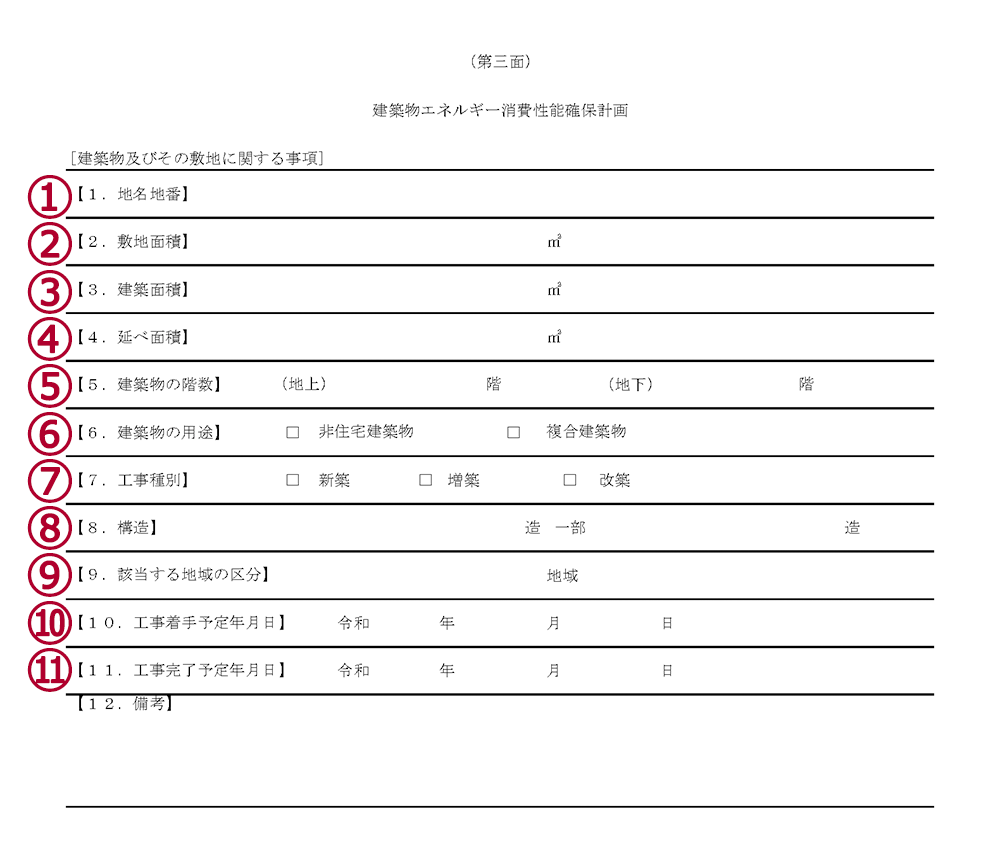

���z������т��̕~�n�Ɋւ��鎖�����L�����鍀�ڂł��B

①�y1.�n���n�ԁz�͊m�F�\�������i��O�ʁj�̓��e���L�ڂ��܂��B�s���{������L�ڂ��Ă��������B���z�ꏊ�̒n���n�Ԃ�����ɂ킽��ꍇ�ȂǂŁu�����M�v�ȂǂƏȗ�����ꍇ������܂����A���̏ꍇ�́y12.���l�z�Ȃǂɖ������A�ȗ����e���m�F�ł���悤�ɋL�ڂ��܂��B�������A�m�F�\�����i��O�ʁj�̋L�ڂ��ȗ�����Ă��Ȃ��ꍇ�͏ȃG�l�v�揑�����킹�ďȗ����Ȃ��L�ڂƂ��Ă��������B

②�y2.�~�n�ʐρz�͊m�F�\�������i��O�ʁj�̓��e���L�ڂ��܂��B

③�y3.���z�ʐρz�͐\�����݂̂̌��z�ʐς��L�ڂ��܂��B�m�F�\�������i��O�ʁj�ƈ�v���Ȃ��ꍇ������܂����A�Y�t�̐v�}���i���ϐ}�j�Ɛ������Ȃ���Ȃ�܂���B

④�y4.���זʐρz�͐\�����݂̂̉��זʐς��L�ڂ��܂��B�m�F�\�������i��l�ʁj�ƈ�v���Ȃ��ꍇ������܂����A�Y�t�̐v�}���i���ϐ}�j�Ɛ������Ȃ���Ȃ�܂���B

⑤�y5.���z���̊K���z�͊m�F�\�������i��l�ʁj�̓��e���L�ڂ��܂��B

⑥�y6.���z���̗p�r�z�́u��Z��z���v�܂��́u�������z���v�̂����ꂩ��I��Ń`�F�b�N���܂��B�u�������z���v�Ƃ́u�Z��p�r�{��Z��p�r�v�̕������z�����Ӗ����܂��B

⑦�y7.�H����ʁz�́u�V�z�v�A�u���z�v�܂��́u���z�v�̂����ꂩ��I��Ń`�F�b�N���܂��B�m�F�\�������i��l�ʁj�̋L�ڂɐ��������܂��B�~�n�����z�œ��Ƃ��Ă͐V�z�ł���ꍇ�u�V�z�v�Ƀ`�F�b�N���܂��B

⑧�y8.�\���z�͊m�F�\�������i��l�ʁj�̓��e���L�ڂ��܂��B

⑨�y9.�Y������n��̋敪�z�͍��y��ʏȍ�����245���̕ʕ\��10�Ɏ������ȃG�l���M�[��n��敪���L�ڂ��܂��B�p�r�n��ł͖����̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

⑩�y10.�H������\��N�����z�͓K������ʒm������t���Ɠ����܂��͂���ȍ~�̓��t���L�ڂ��܂��B

⑪�y11.�H�������\��N�����z�͊m�F�\�����i��O�ʁj�̓��e���L�ڂ��܂��B

- �i��l�ʁj

-

���z�v��T�v���i��O�ʁj�̋L�ړ��e�ɏ����č쐬���������B

�E�y1.�t�ߌ���}�z�͋ߗׂ̏�������}�ʂƂ��A���ʁE���H�E�ڕW�ƂȂ�n�������������B�}�ʂ͑N���ȏ�ԂƂ��A�k�ڏ�ǂ����Ă��s���m�ȏ�ԂɂȂ�ꍇ�͕ʎ��Ƃ��Ă���肠��܂���B�ʎ��Ƃ���ꍇ�͌���A4�łō쐬���A�i��l�ʁj�̎����ɓY�t���������B

�E�y2.�z�u�}�z�͕~�n�̏�������}�ʂƂ��A���ʁE�k�ځE�~�n���E�E�ړ����铹�H��ʁE�~�n�ɑ���v�挚���̔z�u�E�k�ځE���ʁE�~�n���E���E���H���E���E�~�Ó��ɂ����錚�z���̈ʒu�E�v��ɌW�錚�z���Ƒ��̌��z���Ƃ̕ʁE�~�n�ɐڂ��铹�H�̋敪���̂���ѕ��������������B�}�ʂ͑N���ȏ�ԂƂ��A�k�ڏ�ǂ����Ă��s���m�ȏ�ԂɂȂ�ꍇ�͕ʎ��Ƃ��Ă���肠��܂���B�ʎ��Ƃ���ꍇ�͌���A4�łō쐬���A�i��l�ʁj�̎����ɓY�t���������B

- �i��ܖʁj

-

�\�������ɂ������Z��p�r�����ɂ�����ʐς�]�����@����т��̌��ʂ����鍀�ڂł��B

①�y1.��Z����̗p�r�z�͊m�F�\�������i��l�ʁj�ɋL�ڂ̗p�r�ԍ�����їp�r���̂��L�ڂ��܂��B���̗p�r�ԍ����m�F�\����ύX�ɂȂ�ƁA���z���ȃG�l�@�̌v��ύX�ɊY������ꍇ������܂��B

②�y2.��Z����̏��ʐρz�̂����A�i���ʐρj�͔�Z����̉��זʐς��L�ڂ��A�i�J�������������������̏��ʐρj�͔�Z����́i�J�������j�̖ʐς������ʐςƂȂ�܂��B�y�C.�V�z�z�͐V�z�������A�y��.���z�z�͊����{���z�����Ƒ��z�������āA�y�n.���z�z�͑S�̂Ɖ��z�������ċL�ڂ��܂��B����͌��z���ȃG�l�@��11���ŋK�肳���K�͂��m�F���鍀�ڂł��B

③�y3.��ȗߕ�����3���̓K�p�̗L���z�͑��z�������͉��z���ɁA�����������@�̎{�s�̍ہi����28�N4��1���j�Ɍ��ɑ����錚�z���ł���ꍇ�Ŋɘa�K��𗘗p����ꍇ�́A�u�L�v���`�F�b�N���A�v�H�N�������L�ڂ��Ċ��������Ϗ̎ʂ��Ȃǂ�Y�t����A���̑��̏ꍇ�́u���v�Ƀ`�F�b�N���܂��B�u�@�̎{�s�̍ۂɌ��ɑ����錚�z���v�Ƃ́A����28�N3��31���܂łɊ��������Ϗ���t����Ă��錚�z���������܂��B

④�y4.��Z����̃G�l���M�[����\�z�͕W�����͖@�E��v�����͖@����у��f�������@�œ��͂̓��e���قȂ�܂��B�W�����͖@�E��v�����͖@�ŕ]�����s�����ꍇ�A�u��ȗߑ�1���1����1���C�̊�v�Ƀ`�F�b�N���s���A�v�Z���ʂɋL�ڂ́u��ꎟ�G�l���M�[����ʁi���̑����܂ށj�v����сu�v�ꎟ�G�l���M�[����ʁi���̑����܂ށj�v�̒l���L�����ABEI�l�i���̑��������j���L�����܂��B

|

����28�N4��1�����_�Ō��ɑ����錚�z���̑����z |

����28�N4��1����A����29�N4��1���ȑO�Ɍ��z���ꂽ���z���̑����z |

����29�N4��1����Ɍ��z���ꂽ���z���̑����z |

����������

BEI�̎Z�o |

�������z���̃G�l���M�[����\�ɂ��āi�Z�p�I�����A�ߘa2�N11��2���t�����Z����23���j�ɂ����Ď����Ă���Ƃ���B |

�����z������

BEI�̎Z�o |

�����z�����̊O�炨��ѐݔ��̎d�l����͂���BEI���Z�o����B

�������z�����S�̂��v�Z�ΏۂƂȂ�Ȃ��ꍇ�́A�{����BEI���Z�o���邱�Ƃ͏o���Ȃ����A�X��A�����z������BEI��1.0�Ƃ��Č��z���S�̂�]�����Ă��悢�B |

���z���S�̂�

��K���̔��f |

BEI ≦ 1.1 �ƂȂ�悢 |

BEI ≦ 1.0 �ƂȂ�悢 |

| �K���̋`�� |

�����z�̂�����Z����̖ʐς�300�u�ȏォ�����z��̔�Z����̑S�̖ʐς�1/2���̑����z�̏ꍇ�ł���Ί�K���`���̑ΏہB |

�����z�̂�����Z����̖ʐς�300�u�ȏォ�����z��̔�Z����̏��ʐς�300�u�ȏ�ł���A��K���`���̑ΏہB |

�o�T�F���y��ʏȁ@���y�Z�p���������������^���������J���@�l�@���z�������u���f�������@�x���c�[������j�v

⑤�y5.���l�z�͊�{�I�ɓ��͕s�v�ł��B�������A�\�����ɕ]���Ώە������Ȃ��ꍇ�ȂǂŎx���c�[���ɂ��v�Z���ʂ��쐬����Ȃ��ꍇ�͂��̎|���L�ڂ��A�y4.��Z����̃G�l���M�[����\�z�Łu��ȗߑ�1���1����1���C�̊�i�܂��̓��̊�j�v�Ƀ`�F�b�N�����ABEI=( - )�ƋL�����������B

- �i��Z�ʁj���y���ύX�Y���ؖ��\�����ł͏����Ƃ��Ă���܂���B

-

�\�������ɂ�����Z��p�r�����ɂ�����ʐς�]�����@����т��̌��ʂ����鍀�ڂł��B

①�y1.���z���̏Z�˂̐��z�͊m�F�\���ɂ�����Z�ː����L�ڂ��܂��B

②�y2.�Z����̏��ʐρz�̂����i���ʐρj�͏Z����̉��זʐς��L�ڂ��A�i�J�������������������̏��ʐρj�͏Z����i�J�������j�̖ʐς������ʐςƂȂ�܂��B�y�C.�V�z�z�͐V�z�������A�y��.���z�z�͊����{���z�����Ƒ��z�������āA�y�n.���z�z�͑S�̂Ɖ��z�������ċL�ڂ��܂��B

③�y3.��ȗߕ�����2���̓K�p�̗L���z�͏��Ǎs�������F��������ꍇ�́u�L�v�Ƀ`�F�b�N���A�F�肪�Ȃ��ꍇ�́u���v�Ƀ`�F�b�N���܂��B

④�y4.��ȗߕ�����4���̓K�p�̗L���z�͑��z�������͉��z���Ɋ����������@�̎{�s�̍ہi����28�N4��1���j�Ɍ��ɑ����錚�z���ł���ꍇ�Ŋɘa�K��𗘗p����ꍇ�́A�u�L�v���`�F�b�N�̂����A�v�H�N�������L�ڂ��Ċ��������Ϗ̎ʂ��Ȃǂ�Y�t�A���̑��̏ꍇ�́u���v�Ƀ`�F�b�N���܂��B

⑤�y5.�Z����̃G�l���M�[����\�z�͏Z����̖ʐς�300�u�ȏ�̏ꍇ�̂L�ڂ��܂��B�u�Z��Ɋւ���ȃG�l���M�[��ɏ��������v���O�����i���������J���@�l���z�������j�v�ɂ��]�����s�����ꍇ�́A��i�̃`�F�b�N�{�b�N�X�Ƀ`�F�b�N���A���̌��ʂ��L�ڂ��܂��B�ꎟ�G�l���M�[����ʂɊւ���d�l��ōs�����ꍇ�́A���i�̃`�F�b�N�{�b�N�X���`�F�b�N���A���̌��ʂ��L�ڂ��܂��B�u���y��ʑ�b���F�߂���@����т��̌��ʁv�ōs�����ꍇ�͉��i�̃`�F�b�N�{�b�N�X�Ƀ`�F�b�N�����A���̓��e���L�ڂ��܂��B

- �i�掵�ʁj���y���ύX�Y���ؖ��\�����ł͏����Ƃ��Ă���܂���B

-

�e�Z�˂Ɋւ���]���̌��ʂ��L�ڂ��鍀�ڂŁA���ꂼ��̏Z�˂ɂ��ČʂɋL�ڂ���K�v������܂��B�Z����̖ʐς�300�u�ȏ�̏ꍇ�̂L�ڂ��܂��B

①�y1.�Z�˂̔ԍ��z�͊Y������Z�˔ԍ����L�ڂ��܂��B

②�y2.�Z�˂̑�����K�z�͊Y������Z�˂�������K�����L�ڂ��܂��B

③�y3.��p�����̏��ʐρz�͊Y������Z�˂̏��ʐς��L�ڂ��܂��B

④�y4.�Z�˂̃G�l���M�[����\�z�͊Y������Z�˂́u�O�ǁA������ʂ��Ă̔M�̑����̖h�~�Ɋւ��鎖���v����сu�ꎟ�G�l���M�[����ʂɊւ��鎖���v���L�ڂ��܂��B

�u�O�ǁA������ʂ��Ă̔M�̑����̖h�~�Ɋւ��鎖���v�́A���\��i���y��ʏȍ�����265���u��Z��E�Z��v�Z���@�v�j�ɂ��]���̏ꍇ�͏�i�Ƀ`�F�b�N�����A���̌��ʂ��L�ڂ��܂��B�d�l��i�O�ǁA������ʂ��Ă̔M�̑����̖h�~�Ɋւ���d�l��j�̏ꍇ�͒���i�Ƀ`�F�b�N�����A�F��O��v�Z��p���Ȃ��ꍇ�͒����i�Ƀ`�F�b�N�A���̑���ΏۊO�̏ꍇ�͉��i�Ƀ`�F�b�N���܂��B

�u�ꎟ�G�l���M�[����ʂɊւ��鎖���v�́A�u�Z��Ɋւ���ȃG�l���M�[��ɏ��������v���O�����i���������J���@�l���z�������j�v�ɂ��]�����s�����ꍇ�͏�i�̃`�F�b�N�{�b�N�X�Ƀ`�F�b�N�����A���̌��ʂ��L�ڂ��܂��B�d�l��̏ꍇ�͒��i�̃`�F�b�N�{�b�N�X�Ƀ`�F�b�N�����A���i�u���y��ʑ�b���F�߂���@����т��̌��ʁv�ōs�����ꍇ�̓`�F�b�N�����̓��e���L�ڂ��܂��B

- �i�ʎ��j���y���ύX�Y���ؖ��\�����ł͏����Ƃ��Ă���܂���B

-

�u�O�ǁA������ʂ��Ă̔M�̑����̖h�~�Ɋւ��鎖���v�ɐ��\��܂��͎d�l���p�����ꍇ�A���̌��ʂ��L�ڂ��܂��B

㋒�Y�t�}��

- �� �v���e������

-

�v���e�������͌v�挚�z���̃G�l���M�[����\�����z���ȃG�l�@��11���1���Ɍf�����ɓK��������̂ł��邱�Ƃ����������̂ł��B�u�W�����͖@�E��v�����͖@�v�Ɓu���f�������@�v�ŏ������قȂ�܂��B

|

|

| ���f�������@ |

�W�����͖@�E��v���͖@ |

①�u���z���̖��́v�͌v�挚���̖��̂������͕������̂��L�ڂ��鍀�ڂŁA�ȃG�l�v�揑�i���ʁj�y5.���l�z�̓��e���L�ڂ��܂��B

②�u���z���̏��ݒn�v�͏ȃG�l�v�揑�i��O�ʁj�y1.�n���n�ԁz�̓��e���L�ڂ��܂��B

③�u�v�ғ������v�͏ȃG�l�v�揑�i���ʁj�ɋL�ڂ̂��錚�z�m���L�����܂��B

④�u�������̊T�v�v�͐\�������̓��e���L�ڂ��鍀�ڂł��B

���f�������@�ɂ�����u���ʐρv�́A�ȃG�l�v�揑�i��O�ʁj�y4.���זʐρz�������͕]���Ώۖʐς��L�����܂��B�悭����ԈႢ�ŁA�ȃG�l�v�揑�i��ܖʁj�y2.��Z����̏��ʐρz�i�J�������������������̏��ʐρj���L�������ꍇ������܂����A�i�J�������j�͕]���ΏۊO�����ł͂Ȃ����ߏ����Ă͂����܂���B

�W�����͖@�E��v�����͖@�̏ꍇ�́A�u�ꎟ�G�l���M�[�v�̍��ڂɍ쐬�����l���Ƀ`�F�b�N�����܂��B

���f�������@�̏ꍇ�́A�u�O��̊T�v�v�Ɓu�ݔ��̊T�v�v����сu���ʁv�̊Y�����鍀�ڂɃ`�F�b�N�����܂��B

�u�v�Ҋm�F���v�́u�K�v�������́u�ہv�̃`�F�b�N�����܂��B�]�����s��Ȃ������ݔ����́A�Ώېݔ����Ȃ��Ȃǂ̊m�F���s�����|���������߁u�K�v���`�F�b�N���܂��B

- �� �x���c�[���v�Z�����i�W�����͖@�E��v�����͖@��f�������@�j

-

�ȃG�l�v��ɂ�����ꎟ�G�l���M�[����ʂɌW���ւ̓K���m�F�́A���z���G�l���M�[����\������߂�ȗ߁i����28�N1��29���o�ώY�ƏȁA���y��ʏȗߑ�1���j�ɒ�߂�ꂽ���@��p���ĎZ�o���܂��B���̕��@�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

①��ȗߑ�1���1����1���C�̕��@�i�W�����͖@�E��v�����͖@�j

②��ȗߑ�1���1����1�����̕��@�i���f�������@�j

�����̕��@�����z���̃G�l���M�[����\�Ɋւ���Z�p����i���������J���@�l���z�������j�ɂČ��J����Ă���A���̃v���O�������x���c�[���ƌĂ�ł��܂��B�e��x���c�[���ɕK�v��������͂��A���̌��ʂŊ�K���̉ۂ��m�F���܂��B���̌��ʂ��x���c�[���v�Z���ʂƂ��Ă��܂��B

�x���c�[���ւ̓��͓͂��̓}�j���A���ɏ]���L�ڂ��܂��B�܂����̓��͓��e��v�}���������͍��������ɖ�������K�v������܂��B

- �� �v�}���ƍ�������

-

�v�}���͌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���{�s�K����1���ɕK�v�Ȑ}������������Ă��܂��B�ȉ��ɂ��̐}���̎�ނ��L�ڂ��܂��B

���������́A�x���c�[���v�Z���ʂ��쐬����ۂɐv�}�������ł͓ǂݎ��Ȃ�������A���̓}�j���A���ɋL�ڂ̂��閾���������v�}������ǂݎ��Ȃ��ꍇ�Ȃǂ͍��������Ŗ�������K�v������܂��B�܂��A�@��d�l������������ʌW���̌v�Z���Ȃǂ��Y�����܂��B

�v�}���͌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���{�s�K����1������ь��z�m�@��20����茚�z�m�ł���|�̕\�������ċL�������Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���������Ɋւ��ẮA���z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���{�s�K����1���2������яȃG�l�K������QA�W�i����31�N4���ŁjS���x5-1���A�\���Ɍ��z�m�̎|�̕\���E�L�����s���A�e���ւ̕\���E�L���͏ȗ��ł��܂��B

| �@ |

�}���̎�� |

�������ׂ����� |

| �i���j |

�v���e������ |

���z���̃G�l���M�[����\�����z���G�l���M�[����\��ɓK��������̂ł��邱�Ƃ̐��� |

| �t�ߌ���} |

���ʁA���H����іڕW�ƂȂ�n�� |

| �z�u�} |

�k�ڂ���ѕ��� |

| �~�n���E���A�~�n���ɂ����錚�z���̈ʒu����ѐ\���ɌW�錚�z���Ƒ��̌��z���Ƃ̕� |

| ��C���a�ݔ�������ы�C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ��i�ȉ����̕\�ɂ����āu�G�l���M�[����\�m�ېݔ��v�Ƃ����B�j�̈ʒu |

| �d�l���i�d�グ�\���܂ށB�j |

���ނ̎�ʂ���ѐ��@ |

| �G�l���M�[����\�m�ېݔ��̎�� |

| �e�K���ʐ} |

�k�ڂ���ѕ��� |

| �Ԏ��A�e���̖��́A�p�r����ѐ��@���тɓV��̍��� |

| �ǂ̈ʒu����ю�� |

| �J�����̈ʒu����э\�� |

| �G�l���M�[����\�m�ېݔ��̈ʒu |

| ���ʐϋ��ϐ} |

���ʐς̋��ςɕK�v�Ȍ��z���̊e�����̐��@����юZ�� |

| �p�r�ʏ��ʐϕ\ |

�p�r�ʂ̏��ʐ� |

| ���ʐ} |

�k�� |

| �O�ǂ���ъJ�����̈ʒu |

| �G�l���M�[����\�m�ېݔ��̈ʒu |

| �f�ʐ}�܂��͋�v�} |

�k�� |

| ���z���̍��� |

| �O�ǂ���щ����̍\�� |

| ���̍������тɌ�����тЂ����̏o |

| �������̍\�� |

| �e�K�̓V��̍�������э\�� |

| ���̍�������э\�����тɏ�������ъ�b�̍\�� |

| �e���ڍא} |

�k�� |

| �O�ǁA�J�����A���A�������̑��f�M����L���镔���̍ޗ��̎�ʂ���ѐ��@ |

| �e��v�Z�� |

���z���̃G�l���M�[����\�ɌW��v�Z���̑��̌v�Z��v����ꍇ�ɂ����铖�Y�v�Z�̓��e |

| �i��j |

�@��\ |

��C���a�ݔ� |

�M���@�A�|���v�A��C���a�@���̑��̋@��̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| ��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ� |

���C�@�A�r�C�@���̑������ɗނ���ݔ��̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| �Ɩ��ݔ� |

�Ɩ��ݔ��̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| �����ݔ� |

������̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| ���z�M�������ɗ��p���邽�߂̐ݔ��̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| �ߓ����̎�ʂ���ѐ� |

| ��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ� |

��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ��̎�ʁA�d�l����ѐ� |

| �d�l�� |

���~�@ |

���~�@�̎�ʁA���A�ύڗʁA��i���x����ё��x������@ |

| �n���} |

��C���a�ݔ� |

��C���a�ݔ��̈ʒu����јA���� |

| ��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ� |

��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ��̈ʒu����јA���� |

| �����ݔ� |

�����ݔ��̈ʒu����јA���� |

| ��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ� |

��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ��̈ʒu����јA���� |

| �e�K���ʐ} |

��C���a�ݔ� |

�k�� |

| ��C���a�ݔ��̗L���͈� |

| �M���@�A�|���v�A��C���a�@���̑��̋@��̈ʒu |

| ��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ� |

�k�� |

| ���C�@�A�r�C�@���̑������ɗނ���ݔ��̈ʒu |

| �Ɩ��ݔ� |

�k�� |

| �Ɩ��ݔ��̈ʒu |

| �����ݔ� |

�k�� |

| �����ݔ��̈ʒu |

| �z�ǂɍu�����ۉ��̂��߂̑[�u |

| �ߓ����̈ʒu |

| ���~�@ |

�k�� |

| �ʒu |

| ��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ� |

�k�� |

| �ʒu |

| ����} |

��C���a�ݔ� |

��C���a�ݔ��̐�����@ |

| ��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ� |

��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ��̐�����@ |

| �Ɩ��ݔ� |

�Ɩ��ݔ��̐�����@ |

| �����ݔ� |

�����ݔ��̐�����@ |

| ��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ� |

��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ��̐�����@ |

| �i�́j |

�@��\ |

��C���a�ݔ� |

��C���a�ݔ��̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

| ��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ� |

��C���a�ݔ��ȊO�̋@�B���C�ݔ��̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

| �Ɩ��ݔ� |

�Ɩ��ݔ��̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

| �����ݔ� |

������̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

| ���z�M�������ɗ��p���邽�߂̐ݔ��̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

| �ߓ����̎�ʁA�ʒu����ѐ� |

| ��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ� |

��C���a�ݔ����ȊO�̃G�l���M�[����\�̊m�ۂɎ����錚�z�ݔ��̎�ʁA�ʒu�A�d�l�A������ѐ�����@ |

�o�T�F���z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���{�s�K���@��1��

�ϔC���ȃG�l�v�揑�A�v���e�������Ȃǂ̏����́A�\�������_�E�����[�h�y�[�W�Ō��J���Ă��܂��B�����̏��Ǎs������o�^�ȃG�l����@�ւ͓Ǝ��̏��������J���Ă��܂��̂ŁA��{�I�ɒ�o�悪���J���Ă��鏑����p���č쐬���邱�ƂŁA�ȃG�l�K��������ʒm����t�܂ŃX���[�Y�ɍs�����Ƃ��ł��܂��B

���z�m�F�����ƏȃG�l�K���̗���

�ȃG�l�K���̑ΏۂƂȂ錚�z����V�z/���z/���z����ꍇ�A�m�F�\�����Ɍ��z��͏��Ǎs�����܂��͓o�^�ȃG�l����@�ւ̏ȃG�l�K�����A�K������ʒm���̎ʂ������z�厖�܂��͎w��m�F�����@�ւɒ�o���邱�Ƃ��`���t�����Ă��܂��B�m�F�\������ύX���ł́A�ȃG�l�K���Œ�o���ׂ��ȃG�l�v�揑�͈قȂ�܂��B

①�m�F�\����

�m�F�\�����́A�ȃG�l�K�����邽�ߌ��z���ȃG�l�@�ɂ�����u�ȃG�l�v��v���o���A�K������ʒm���̌�t����K�v������܂��B

②�m�F�Ϗ،�t��`���������O�ɏȃG�l�v��ɕύX���������ꍇ

�m�F�\�����̌v�悪�����������܂łɕύX�ɂȂ����ꍇ�A���̕ύX���e�ɉ����Č��z���ȃG�l�@�ɂ�����u�ύX�v�揑�v���o���ēx�ȃG�l�K������A�������͌��z�m�F�����ɂ����銮�������\�����Ɂu�y���ȕύX�������i���z���ȃG�l�@�j�v���o����K�v������܂��B

�ȃG�l�K���ɂ�����y���ȕύX�̓��[�gA/B/C������A���[�gA�܂��̓��[�gB�́u�y���ȕύX�������i���z���ȃG�l�@�j�v�ɕK�v�������L���A�ύX�����̐}����Y�t���A���������\�����ɕ����Ē�o���܂��B

�y���ȕύX���[�gC�ɊY������ꍇ�́A�u�y���ȕύX�������i���z���ȃG�l�@�j�v�ɓY�t����y���ύX�Y���ؖ������K�v�ł��邽�߁A�u�y���ύX�Y���ؖ��\�����v���o���A�ēx�ȃG�l�K�����A�y���ύX�Y���ؖ����̌�t���܂��B

�y���ύX�Y���ؖ��\���́A�x���c�[���v�Z���ʂ�v�}���̐R�����������܂��B���̐\������K������ʒm����t�܂ł̊��Ԃ͗p�r/�K��/�ύX�̓��e�ɂ�肳�܂��܂ł����A��1.5�`2�����قǗv����ꍇ����������܂��B���������܂łɌy���ύX�Y���ؖ�������t�ł���悤�A�]�T�������Đ\�������Ă��������B

���X�P�W���[���ɂ����ӂ��������`���������ƏȃG�l�K��������ɌW��y���ȕύX�ɂ��ā`

���z�m�F�����ɂ����Čv��ύX�͌��z��@��6���1���ŋK�肳��A�y���ȕύX�͌��z��@�{�s�K����3����2�ŋK�肳��܂��B�ȃG�l�K���̌v��ύX�͌��z���ȃG�l�@��12���2���ŋK�肳��A�y���ȕύX�͌��z���ȃG�l�@�{�s�K����3���ŋK�肳��Ă��܂��B���z�m�F�����ɂ�����v��ύX��y���ȕύX�́A�K�������ȃG�l�K���ɂ�����v��ύX��y���ȕύX�Ƃ͈�v���܂���B

���z�m�F�����ɂ�����p�r�ύX�͌v��ύX�ɊY�����A���̕ύX���e�ɂ���Ă͏ȃG�l�K���ɂ����Ă��v��ύX�ɊY������ꍇ������܂��B���̏ꍇ�A�v��ύX�m�F�\���ɂ�����m�F�Ϗ،�t�܂łɏȃG�l�K���̌v��ύX�ɂ��K������ʒm���̌�t����K�v������܂��B

�r���[���[�x���^�X�̃T�[�r�X